Digitalisieren Sie, um Ihre Kernorganisation zu entwickeln oder sammeln Sie noch Erfahrungen, ohne zu wissen, wie Sie damit Geld verdienen? Zehn Hinweise zeigen, wie Kreditinstitute dem Digitalisierungserfolg näherkommen können.

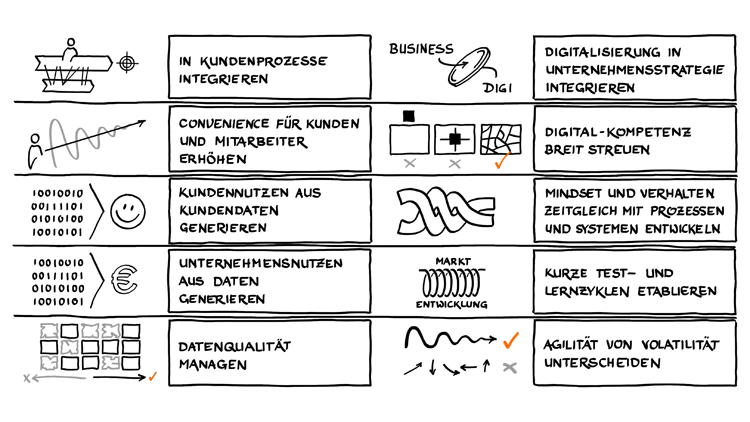

Die Anwendung von zehn Prinzipien hilft bei der erfolgreichen Digitalisierung.

Im ersten Teil des Beitrags, haben wir die Frage erörtert, ob Unternehmen eine Digitalisierungsstrategie benötigen oder ob nicht ein Set an Digitalisierungsprinzipen die bessere Lösung ist. Außerdem haben wir die ersten drei von zehn Prinzipien erläutert, deren Befolgung die Wahrscheinlichkeit erhöht, dem Return on Digitalization näherzukommen. Diese waren:

- Integration in Kundenprozesse,

- Erhöhung der Convenience für Kunden und Mitarbeiter sowie

- Generierung von Kundennutzen aus Kundendaten.

Zehn Prinzipien für eine erfolgreiche Digitalisierung

Heute geht es nun um die verbleibenden sieben Prinzipien.

10 Tipps, wie Sie dem Return on Digitalization näherkommen.

Unternehmensnutzen aus Daten generieren

Dieses Prinzip ist dem vorangegangenen Prinzip sehr ähnlich. Dennoch gibt es einen großen, oftmals historisch gewachsenen Unterschied: Unternehmen nutzen Daten oftmals nicht, selbst dann nicht, wenn es selbst generierte Daten sind, beispielsweise aus der Produktion. Nichtnutzung hat also nicht immer mit der Datenschutz-Grundverordnung DSGVO zu tun.

Oft fehlt es einfach nur am Wissen, welche Daten in den Prozessen und Systemen generiert werden und wie diese ausgelesen und genutzt werden können. Das muss nicht sein. Process Mining und Business Intelligence Tools gewinnen bei zunehmender Digitalisierung der Prozesse an Schlagkraft. Die Anzahl der Datenpunkte steigt mit der Automatisierung und vor allem auch mit der Vernetzung unterschiedlicher Systeme. Egal, ob es Smartphones sind, die zum Monitoring oder zur Steuerung genutzt werden oder Sensoren, die an unterschiedlichsten Stellen im Prozess Daten erfassen.

Neben der Verfügbarkeit von Daten gibt es jedoch einen ganz entscheidenden Faktor, der zunächst einmal gar nichts mit Digitalisierung an sich zu tun hat: am Ende müssen aus Daten relevante Informationen werden, die ihrerseits zu Handlungen oder zumindest Handlungsempfehlungen werden. Das setzt neben Kenntnissen der deskriptiven und der induktiven Statistik vor allem auch ein Prozess- und Businessverständnis voraus. Das ist einfacher gesagt, als getan, denn Statistik ist oftmals ein Feld, in dem sich Spezialisten tummeln, die eine andere Sprache sprechen, als das Management. Hier sind dann Übersetzer gefragt, Mittler zwischen den Welten. Ansonsten gilt, dass Daten auch gute Daten sein müssen, was zum nächsten Digitalisierungsprinzip führt:

Datenqualität managen

Die Aussage, viele Daten seien für eine statistische Analyse besser als wenige Daten, ist leider nicht immer zutreffend. Aus der Statistik wissen wir, wie groß eine Datenmenge sein muss, um der Datenqualität entsprechende, repräsentative Rückschlüsse auf die Realität ziehen zu können. So weit, so gut. Entscheidend und intuitiv nachvollziehbar ist bei der obigen Formulierung die Einschränkung „der Datenqualität entsprechende“. Dennoch passiert es allzu oft, dass diese Einschränkung, die ja den Charakter eines Spielverderbers hat, in der Kommunikation verloren geht. Und das kann, wenn es zu Fehlentscheidungen führt, teuer werden.

Aber was macht gute Daten aus? Über diese Frage wurden zahlreiche Artikel und Bücher geschrieben und es würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen, hier tiefer einzusteigen. Dennoch an dieser Stelle eine unseres Erachtens hervorragende Orientierungshilfe:

Die Festlegung von Qualitätskriterien für Daten ist wichtig.

Und da es mit der Festlegung von Qualitätskriterien allein nicht getan ist, gilt es, die Einhaltung dieser Kriterien zu managen.

Digitalisierung in die Unternehmensstrategie integrieren

Dieses Prinzip soll sicherstellen, dass Digitalisierung nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel zum Zweck gesehen und gemanagt wird. Die Überlegungen dazu wurden bereits eingangs erläutert.

Digital-Kompetenz breit streuen

Das siebte Prinzip ist eng mit dem sechsten Prinzip verknüpft und basiert auf der Hypothese, dass Digitalisierung am Ende alle etwas angeht und jeder davon in der ein oder anderen Form betroffen sein wird. Sei es beruflich oder privat, aktiv oder passiv. Wenn nun Digitalisierung in einem Unternehmen Einzug halten oder auch nur stärker genutzt werden soll, ist die Akzeptanz der Digitalisierung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein entscheidender Erfolgsfaktor. Und das Wissen um die Digitalisierung dürfte die Akzeptanz fördern. Sei es auch nur, weil Wissen mündig macht und übertriebenen Ängsten den Nährboden entzieht.

Nichtsdestotrotz mag der temporäre Verstoß gegen dieses Prinzip klug sein. Beispielsweise dann, wenn es darum geht, in möglichst kurzer Zeit Digitalisierungs-Know how aufzubauen und Erfahrungen zu sammeln. Viele Unternehmen gründen dafür rechtlich eigenständige Einheiten, die mit einem attraktiven Startup Flair Digitalisierungsexperten locken und Raum für Experimente geben. Nach einer gewissen Anfangseuphorie stellt sich jedoch die Frage, wie die Kernorganisation von dem Wissen und Können der „Garage“ nachhaltig profitieren kann. Außerdem gilt es, den kaum vermeidbaren oder auch gewollten interne Wettbewerb zwischen der Kernorganisation und der Garage konstruktiv zu nutzen. Beides, der effiziente und effektive Know how-Transfer einerseits und das konstruktive Miteinander von Alt und Neu andererseits, sind nicht zu unterschätzende und in vielen Unternehmen auch noch ungelöste Herausforderungen. Unsere Empfehlung: Bereiten Sie den Weg für die spätere Reintegration solcher „Garagen“ bereits von Anbeginn an vor. Die Reintegration entscheidet maßgeblich über den Return on Digitalization.

Mindset und Verhalten zeitglich mit Prozessen und Systemen entwickeln

Was nützt ein digitaler Prozess, wenn er nicht genutzt wird? Nutzen kommt nun einmal von Nutzung und Nutzung setzt neben dem Können vor allem auch den Willen und die Berechtigung zur Nutzung voraus. Das hat zunächst einmal nichts mit Digitalisierung zu tun, sondern schlicht und einfach mit Veränderung. Das Neue muss für die Anwender sinnvoll sein, was nicht unbedingt Eigennutz bedeutet. Wer Neues nutzt, muss den Umgang damit auch lernen und Lernen geht oft mit anfänglichen Fehlern oder einem temporärem Performanceverlust einher. Hoher Erwartungsdruck seitens des Managements, dass sich mit der Einführung beispielsweise eines Digitalen Prozesses gleich alles zum Besseren entwickelt, ist meist kontraproduktiv und auch nicht realistisch. Um zu sicht- und messbaren Verbesserungen zu kommen, braucht es einfach Zeit, die nicht beliebig verkürzt werden kann. Soll heißen: wer frühzeitig Ergebnisse sehen möchte, der sollte auch frühzeitig mit dem Veränderungsprozess beginnen.

Positiver Nebeneffekt: Menschen, die rechtzeitig in die Problemanalyse, in die Entwicklung von Lösungen und in die Implementierungsplanung eingebunden werden, können ihr Wissen und ihre Erfahrungen einbringen und wahrscheinlich auch zu besseren Ergebnissen beitragen.

Kurze Test- und Lernzyklen etablieren

Das Wesen der Digitalisierung ist unter anderem die Geschwindigkeit, in der sich Technologien, aber auch das Nutzerverhalten beziehungsweise die Nutzeranforderungen ändern. Die Folge der, aber auch die Antwort auf die Schnelllebigkeit sind unter anderem kurze Produktlebens- und -Entwicklungszyklen. Das wiederum erfordert andere Innovationsansätze. Anstelle der sorgfältigen und teilweise sehr lange dauernden Forschungs- und Entwicklungsarbeit wird zunehmend Mut zum frühzeitigen Ausprobieren gefordert. Die Idee dahinter ist, dass schnelles Scheitern auch zu schnellem Lernen und Anpassen führt. Die klassische Wasserfallplanung und Business Cases, die einen Return on Investment erst nach fünf oder mehr Jahren vorsehen, sind vielfach keine Option mehr.

Worauf es bei den kurzen Test- und Lernzyklen besonders ankommt, ist die Bereitschaft, potenziellen Kunden lösungsoffen zuzuhören oder deren Verhalten unvoreingenommen zu beobachten. Ziel ist nicht die Bestätigung der eigenen Meinung, sondern die Suche nach neuen Erkenntnissen. Das wiederum fordert die Bereitschaft, sich auf Kundenprozesse einzulassen, wahre Bedürfnisse zu erkennen und sich gegebenenfalls auch von lieb gewonnenen Ideen zu trennen. Ganz im Sinne des ersten Digitalisierungs-Prinzips. Und das geht umso leichter, je früher Ideen getestet werden und je preiswerter der Prototyp ist.

Agilität von Volatilität unterscheiden

Das letzte Digitalisierungs-Prinzip ist die Antwort auf eine Beobachtung, die wir immer wieder machen: Agilität wird mit Volatilität verwechselt. Was ist der wesentliche Unterschied? Volatilität ist ein Maß für Unbeständigkeit. Agiles Verhalten hingegen soll in einem volatilen Umfeld die Erreichung eines gegebenen Ziels ermöglichen. Worauf es bei der Agilität ankommt, ist die Fähigkeit, schnell auf Veränderungen aller Art zu reagieren, ohne dabei das ursprüngliche Ziel aus den Augen zu verlieren. Agilität ist eine organisationale Fähigkeit, die nicht nur auf dem Wollen basiert. Agilität erfordert – neben lösungsoffenen Zielen – auch das Können und vor allem das Dürfen. Die Bereitschaft und der Mut des Managements oder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, agil zu handeln, ist von zentraler Bedeutung, jedoch bedarf es auch entsprechende individuelle Skills, passende Werte und Paradigmen sowie agiles Verhalten unterstützende Prozesse und Strukturen.

Digitalisierung muss Mehrwert schaffen

Soweit die zehn Digitalisierungsprinzipien. Das Gute daran ist, dass sie – ähnlich wie unsere Excellence-Prinzipien – Muster aufzeigen, die mit etwas Erfahrung sowohl beim Design von Digitalisierungsaktivitäten berücksichtigt als auch bei der Bewertung und Weiterentwicklung bestehender Digitalisierungsaktivitäten genutzt werden können. Und das ist wichtig, weil Digitalisierung am Ende immer auch einen messbaren und nachhaltigen Mehrwert schaffen soll.